1 • La scienza ha «dimostrato» che Dio non esiste?

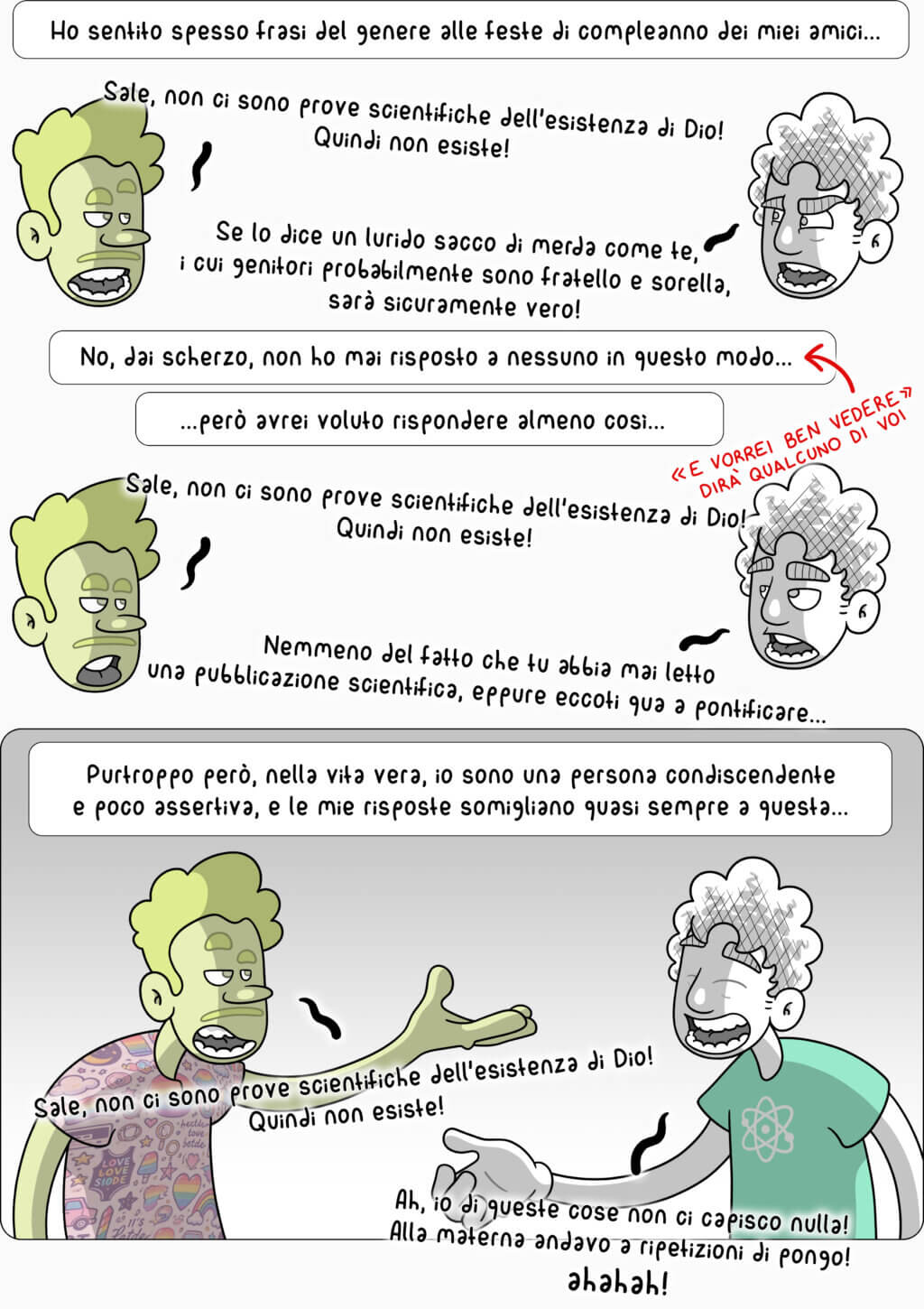

Di tanto in tanto mi capita di sentire frasi come:

- «La scienza ha dimostrato che Dio non esiste»

- «Non crediamo più alle favole: oggi abbiamo la scienza»

- «Il progresso scientifico ha spazzato via ogni bisogno di religione»

- «La fede in Dio è solo un retaggio di ignoranza e superstizione»

- «Le prove scientifiche dimostrano che tutto ha una spiegazione naturale, non c’è spazio per il divino»

- etc.

Affermazioni incontestabili.

Apodittiche.

Pronunciate con una certezza granitica.

Indiscutibili.

In realtà, le feste di compleanno non sono il solo contesto in cui mi sono imbattute in queste frasi.

Le ho sentite pronunciare nei posti più disparati:

- all’università

- in palestra

- al bar

- in coda alle poste

- sui social

E a proposito di social.

Recentemente, facendo swipe su Instagram, mi è comparso un reel di Quantum Girl.

Per chi non conoscesse questo nickname, è lo pseudonimo di Virginia Benzi, una divulgatrice scientifica italiana (classe ’97), laureata in fisica delle interazioni fondamentali.

Il suo lavoro sui social le è valso varî riconoscimenti nel corso dell’ultimo anno.

Ad esempio.

Il 12 marzo 2024, Virginia è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ad altri content creators, per discutere dell’importanza della divulgazione scientifica.

Nello stesso anno, Forbes Italia l’ha inserita nella lista dei 100 under 30 più influenti del paese.

Ebbene.

In un suo TikTok del 17 settembre 2024, Virginia Benzi diceva quanto segue:

Sottovalutiamo un botto la religione… cioè, comunque considerate che prima di cinquant’anni fa, tutti erano credenti, (quasi tutti), tutti credevano in Dio, ed era un grandissimo aiuto, anche psicologico, per affrontare la vita.

Anche perché non è che sia proprio bellissima, nel senso, può succedere qualsiasi cosa da un momento all’altro e credere al destino, credere alla religione, credere ad una divinità che ti protegga, che protegga i tuoi cari, è molto sollievante… non so se si dice, comunque «dà sollievo».

È ovvio poi che oggi nella società attuale secondo me con questa perdita – ovviamente non è una perdita dovuta alla mancanza di valore, è una perdita dovuta alla consapevolezza che stiamo acquisendo dal punto di vista scientifico… stiamo capendo cos’è l’universo, dove siamo a confronto dell’universo, quindi diciamo che sembra sempre più difficile far entrare la religione nelle nostre vite.

Però non è una cosa da sottovalutare.

Cioè, secondo me influisce tantissimo su quel malessere psicologico che la nostra società, la nostra generazione, ha.

Io sinceramente non la vedo una soluzione per questa perdita di valori, che però – ripeto – non attribuisco al progresso scientifico, l’attribuisco solo alla consapevolezza che è data dalla conoscenza.

(VIRGINIA BENZI, a.k.a. Quantum Girl, da questo TikTok pubblicato il 17 settembre 2024)

Che dire?

Passino le feste di compleanno degli amici.

Passi il bar.

Passi lo spogliatoio della palestra.

Ma che una divulgatrice scientifica (che nel momento in cui sto scrivendo questa pagina ha 342mila follower su Instagram) dica cose simili, mi lascia un po’ perplesso.

Mi sembra, infatti, che Quantum Girl faccia un po’ di confusione:

- sia tra cause ed effetti (non esistono studî che dimostrino in modo cogente che «la consapevolezza che stiamo acquisendo dal punto di vista scientifico» porti alla perdita della fede; ad oggi, credo che lo studio più completo su questo tema sia quello realizzato dal Pew Research Center nel 2009, che mostra che che il 51% degli scienziati degli Stati Uniti «crede in qualcosa», il 41% di essi è ateo, e il restante 8% non si pronuncia; la relazione tra conoscenza e perdita della fede non sussiste. Al massimo, si osserva come nei paesi maggiormente benestanti, la percentuale di persone che ritengono importante la religione nella loro vita diminuisce: per chi volesse approfondire, lo rimando a quest’altro studio)

- sia sulla distinzione tra gli àmbiti del sapere: prima parla della psicologia, poi ci butta in mezzo i valori, la consapevolezza scientifica, il progresso scientifico, la conoscenza… insomma – come direbbero gli studiati – c’è un po’ di confusione da un punto di vista epistemologico.

Comunque.

Ora non voglio mettere alla gogna Virginia Benzi.

Ho usato la sua frase come esempio per dire che oggi – tanto nei contesti informali, quanto nei canali di divulgazione – è facilissimo imbattersi in fallacie logiche quando si parla del rapporto tra scienza, religione, fede, conoscenza, metodo scientifico e simili.

Come ho già spiegato altre volte qui sul blog, le fallacie logiche sono degli errori all’interno di un ragionamento che – a prima vista – sembrano validi, ma ad un’analisi più attenta non lo sono affatto (*).

(*) (per chi volesse approfondire il discorso sulle fallacie logiche, lo rimando a questo mazzo di carte)

Il problema delle fallacie logiche è che spesso non ci accorgiamo di cadere trappola di questi errori (a scanso di equivoci, questo problema vale anche per me che sto scrivendo).

Ad esempio, quando si parla del rapporto tra scienza e fede, si cade spesso in fallacie come queste:

- il cherry picking (cioè la «selezione delle ciliegie»): quando in un discorso si selezionano solo alcuni argomenti che portano acqua al nostro mulino, e si ignorano gli altri. Esempio: «La scienza ha dimostrato che i miracoli non esistono perché non li possiamo replicare in laboratorio». È vero che un miracolo non è riproducibile in laboratorio… ma neanche il Big Bang è riproducibile in laboratorio, né l’estinzione dei dinosauri, né l’evoluzione delle galassie… eppure tutte queste cose sono oggetto di studio da parte della scienza;

- l’argomento fantoccio (straw man fallacy): si semplifica la posizione della persona con cui si sta discutendo, creandone una caricatura palesemente falsa, per confutarla più facilmente. Esempio: «I credenti pensano che ci sia un vecchietto con la barba che vive sopra le nuvole! Il che è palesemente falso!»;

- l’appello alla modernità (argumentum ad novitatem): si assume che ciò che è nuovo sia automaticamente vero o migliore, mentre non è affatto detto che sia vero (né da un punto di vista logico, né da un punto di vista storico). Esempio: «Oggi siamo moderni, mica come i primitivi che credevano nei miti!»;

- l’appello all’autorità (argumentum ab auctoritate): si usa l’autorità di qualcuno (spesso in modo scorretto) per chiudere la discussione. Esempio: «Stephen Hawking ha detto che Dio non esiste, quindi è così!»;

- la falsa dicotomia (o «fallacia del falso dilemma»): si presentano solo due possibili opzioni, ignorando tutte le altre. Esempio: «O credi nella scienza o credi in Dio. Scegli!».

Orbene.

Ho finito con le premesse e con la pars destruens.

Nei prossimi paragrafi, vorrei addentrarmi con un po’ più di serietà nel discorso.

Pertanto… preparatevi ad un clistere di noia.

Ma è l’unico modo per fare un tuffo un po’ più serio nel concetto di “dimostrazione scientifica” e vedere cosa significa davvero.

2 • Cos’è una «prova scientifica»?

Non so se ci avete fatto caso, ma la parola «prova» (e il plurale «prove») si usa in contesti molto diversi.

Si parla di:

- prove del surriscaldamento globale

- prove dell’estinzione dei dinosauri

- prove dell’esistenza di Dio

- prove della non esistenza di Dio

- prova del teorema di Pitagora

- prove della colpevolezza dell’imputato durante un processo

- prova del teorema di Borde–Guth–Vilenkin

Ebbene.

Quando parliamo di «prove», tante volte facciamo un minestrone, e mescoliamo cose che non c’entrano niente l’una con l’altra.

Per capire perché, occorre prima fare una distinzione.

Tagliando con la sega circolare… le scienze si dividono in due grandi categorie:

- Le scienze pure (o «fondamentali» o «di base») sono quelle che si concentrano sullo sviluppo di teorie e modelli astratti, spesso indipendenti da applicazioni pratiche immediate. Un esempio di queste scienze sono la matematica, la logica e la geometria.

- Le scienze empiriche invece si basano sull’osservazione e sugli esperimenti per comprendere i fenomeni naturali. Tra queste ci sono la fisica, la chimica, la biologia e tutte le scienze sociali. L’obiettivo delle scienze empiriche è quello descrivere, spiegare e prevedere fenomeni attraverso dati osservabili e misurabili.

La parola «prova/e» assume un significato diverso, a seconda che si parli di scienze pure o di scienze empiriche.

Partiamo dalle scienze pure.

E facciamo un esempio.

Come probabilmente ricorderete dal liceo, quando si studia la matematica, si ha a che fare con regole precise, assiomi stabiliti e un universo di dati limitato.

Nella matematica, non ci sono sorprese: tutto è sotto controllo.

In questo caso, di solito si parla di prove assolute, o di dimostrazioni.

Una dimostrazione matematica, se è valida, ottiene il consenso universale.

Se una dimostrazione matematica è formalmente corretta, essa non cambierà mai, nemmeno tra mille milioni di anni.

Quando il matematico britannico Andrew Wiles (classe ’53) ha dimostrato il teorema di Fermat negli anni ’90 (dopo 7 anni di lavori, e 125 pagine di calcoli), nessuno ha avuto da ridire.

È stato necessario verificare che ogni passaggio della dimostrazione fosse corretto, per poter dire: «Ebbravo Andrew! Hai ragione! Gg wp!».

La stessa cosa vale per ogni altro teorema:

- il teorema di Pitagora è stato dimostrato una volta per sempre;

- il teorema di Talete è stato dimostrato una volta per sempre;

- e via dicendo.

Ebbene.

Questo tipo di prove esiste SOLO nelle scienze pure.

Nel “mondo vero” – cioè in àmbito empirico – è tutto molto più complesso.

La realtà è molto più complessa delle scienze pure: il motivo principale è che non abbiamo mai tutti i dati a disposizione.

Capire la realtà (e modellizzarla da un punto di vista scientifico) è un po’ come cercare di completare un puzzle con metà dei pezzi mancanti.

Ci si può avvicinare alla verità accumulando prove, facendo esperimenti, raccogliendo dati… ma non è possibile ottenere una prova definitiva come nelle scienze pure.

E infatti:

- nelle scienze esatte, si parla di «prova» (al singolare) o di «dimostrazione»: ne basta una per mostrare la correttezza di un’affermazione;

- in ambito empirico, invece, parliamo di «prove» al plurale: tanti indizi, spesso raccolti da fonti diverse, che messi insieme ci portano a una conclusione ragionevolmente verosimile.

Facciamo qualche esempio:

- Un meteorologo usa modelli matematici e dati raccolti da satelliti, sensori e stazioni meteo. Questi modelli calcolano probabilità di pioggia, vento o neve. Sono affidabili… ma non infallibili: basta una piccola variazione nei dati iniziali per cambiare drasticamente la previsione.

- Un ingegnere civile utilizza simulazioni al computer e calcoli strutturali per progettare un ponte in grado di sopportare pesi specifici, venti, terremoti, ecc. Anche se i calcoli sono estremamente precisi, il ponte è comunque costruito con un margine di sicurezza perché non si possono prevedere con esattezza tutti gli scenari (il passaggio di un camion enorme carico di materiali pesantissimi o un evento naturale estremo).

- Gli epidemiologi creano modelli per prevedere la diffusione di malattie (come nel caso del Covid). Usano variabili come il tasso di trasmissione e la mobilità delle persone, ma il modello è sempre un’approssimazione: basta una mutazione del virus o un comportamento imprevisto delle persone per rendere le previsioni meno accurate.

Insomma, quando sentite qualcuno parlare di “prove scientifiche”, chiedetevi sempre:

- «Parliamo di teoremi o di esperimenti?»

- «Di scienze pure o di scienze empiriche?»

- «Di teorie o di “vita vera”?»

Come scriveva Karl Popper (1902-1994), il noto filosofo ed epistemologo austriaco naturalizzato britannico:

Nelle scienze empiriche, che sono le sole a poter fornire delle informazioni sul mondo in cui viviamo, le prove non esistono, se con «prova» intendiamo un fatto che stabilisca una volta per tutte la verità di una teoria.

(KARL POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Bompiani, Milano 2009)

Parafrasando il pensiero di Popper, nelle scienze empiriche, non esiste una dimostrazione:

- non si può dimostrare che domani non pioverà

- non si può dimostrare che un ponte non crollerà

- non si può dimostrare come evolverà l’andamento di una pandemia

- non si può dimostrare l’esistenza di Dio

- non si può dimostrare la non esistenza di Dio

- non si può dimostrare la legge della gravitazione di Newton

Riguardo all’ultimo punto dell’elenco, qualcuno potrebbe dire: «Ma scusami, Sale, come sarebbe a dire? La gravità è un fatto! Lascio un sasso a mezz’aria, e vedo che quello cade verso il basso!».

In realtà, non è così.

Quello che noi vediamo, è solo un dato empirico.

Sulla base di questo dato, nel 1687 Isaac Newton (1642-1726) ha formulato quella che oggi chiamiamo «legge di gravitazione universale» (nell’opera Philosophiae Naturalis Principia Mathematica).

Per varî secoli la comunità scientifica era concorde nel ritenere vera questa legge…

…finché nel Novecento, Einstein ha scosso le fondamenta della fisica con quelle che oggi vengono definite «teoria della relatività ristretta» (del 1905) e «teoria della relatività generale» (del 1916).

Significa che la legge scoperta da Newton era sbagliata?

No.

Infatti:

Anche se in seguito (all’inizio del ventesimo secolo) la teoria della gravitazione di Newton verrà superata dalla teoria della Relatività di Einstein, sarebbe scorretto affermare che la teoria di Newton sia falsa. Semplicemente, si è passati da una buona approssimazione della realtà a un’approssimazione migliore. Si tratta comunque di teorie convergenti, nel senso che le loro predizioni risultano indistinguibili nei limiti di validità empirica della teoria di newton, quelli cioè entro i quali essa venne testata all’epoca della sua formulazione.

(MICHEL-YVES BOLLORÉ , OLIVIER BONNASSIES, Dio. La scienza, le prove. L’alba di una rivoluzione, Sonda, Milano 2024, p.40)

(per questo paragrafo, cfr. MICHEL-YVES BOLLORÉ , OLIVIER BONNASSIES, Dio. La scienza, le prove. L’alba di una rivoluzione, Sonda, Milano 2024, p.32-36)

3 • I sei gruppi di teorie scientifiche (*)

(*) (Se nel precedente paragrafo ho preso spunto dal libro di Bolloré e Bonnassies, per questo paragrafo ho usato un capoverso del libro praticamente come canovaccio; per chi volesse approfondire, cfr. MICHEL-YVES BOLLORÉ , OLIVIER BONNASSIES, Dio. La scienza, le prove. L’alba di una rivoluzione, Sonda, Milano 2024, p.40-44)

Nel precedente paragrafo, spiegavo che le scienze si dividono in due categorie:

- le scienze pure

- le scienze empiriche

Ebbene.

Facciamo uno zoom-in.

Si fa presto a dire «scienze empiriche»… ma in realtà c’è una bella differenza all’interno di questo secondo gruppo per quanto riguarda la loro attendibilità e fondatezza.

In che senso?

Anziché dividere le scienze nei due gruppi che ho scritto qui sopra, sarebbe più corretto dividere le teorie scientifiche in sei gruppi sulla base di tre parametri:

- la verificabilità: cioè se le previsioni ottenute con la teoria possono essere messe alla prova attraverso l’osservazione di dati reali;

- la modellizzabilità: cioè se la teoria è rappresentabile con modelli matematici o concettuali che ne semplificano la comprensione e permettono calcoli;

- la sperimentabilità: cioè se la teoria è testabile con esperimenti ripetibili in laboratorio o in condizioni controllate.

Che significa tutto questo?

Allora.

Procediamo con ordine e descriviamo i gruppi uno per uno.

Al GRUPPO 1 appartengono quelle che nel paragrafo precedente ho chiamato «prove assolute» o «dimostrazioni»:

- il teorema di Pitagora

- il teorema della somma degli angoli di un triangolo

- il teorema di Talete

- il teorema della somma degli angoli di un poligono

- etc.

Come già spiegavo sopra, queste prove sono universalmente certe e incontrovertibili.

Non c’è bisogno di fare un esperimento o modellizzare il teorema di Pitagora: la sua dimostrazione lo prova con certezza.

Al GRUPPO 2 appartengono tutte quelle teorie che sono:

- confrontabili con la realtà

- modellizzabili

- sperimentabili

E quali sarebbero?

Beh.

Le leggi della meccanica, dell’elettromagnetismo, della chimica.

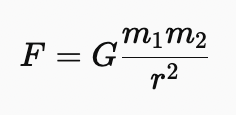

Per rimanere sull’esempio del capitolo precedente, pensiamo alla legge di gravità.

La legge di gravità è verificabile? Sì: posso lasciar cadere un oggetto e osservarlo cadere.

La legge di gravità è modellizzabile? Sì, ecco l’equazione:

La legge di gravità è sperimentabile? Sì.

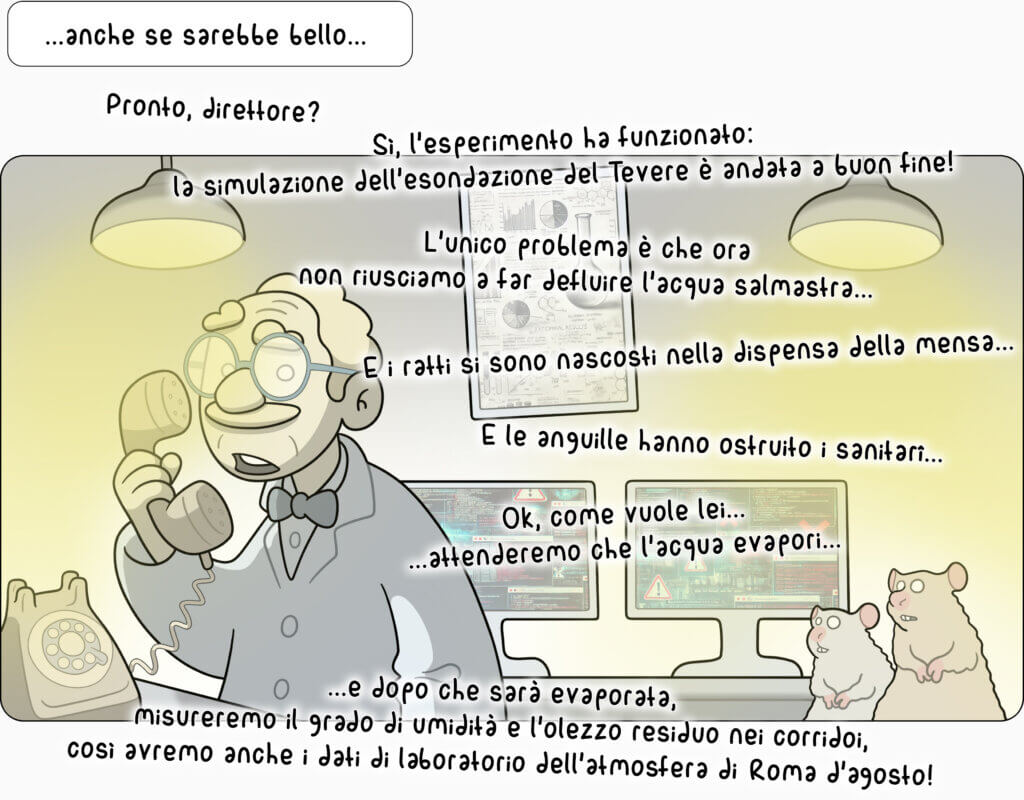

Al GRUPPO 3 appartengono le teorie che sono:

- confrontabili con la realtà

- modellizzabili

- non sperimentabili

In questo gruppo rientrano il Big Bang, l’espansione delle galassie, la morte termica dell’Universo, la meteorologia.

Sono osservabili, cioè confrontabili con la realtà? Sì, perché possiamo vedere gli effetti (a volte molto remoti) di queste teorie.

Sono modellizzabili? Sì: i tre esempî che ho fatto richiedono sicuramente dei modelli molto complessi, ma ci sono modelli matematici (per quanto imprecisi e approssimativi) che possono descrivere questi fenomeni.

Sono sperimentabili? No: non si può riprodurre in laboratorio il Big Bang o le condizioni meteo di Roma di domani…

Al GRUPPO 4 appartengono le teorie che sono:

- confrontabili con la realtà

- non modellizzabili

- sperimentabili

A questo gruppo appartengono molte branche sanitarie, come la fisiologia, la farmacologia, o simili.

Sono osservabili, cioè confrontabili con la realtà? Sì, perché possiamo vedere gli effetti di queste discipline: se mi viene un attacco di emicrania e prendo l’Oki, poi sto meglio.

Sono sperimentabili? Sì: i farmaci spesso vengono testati prima sugli animali… e poi, dopo una serie di test, solo in un secondo momento sugli uomini.

Sono modellizzabili? No: essendo il corpo umano molto complesso, non esiste un modello matematico capace di descrivere il comportamento del mio corpo quando assumo una dose di Oki.

Al GRUPPO 5 appartengono le teorie che sono:

- confrontabili con la realtà

- non modellizzabili

- non sperimentabili

A questo gruppo appartengono la teoria dell’evoluzione, l’origine della vita sulla Terra, varie teorie di paleontologia.

Sono osservabili, cioè confrontabili con la realtà? Sì, perché possiamo vedere gli effetti di queste discipline: vedi gli studi di Darwin sull’evoluzione delle varie specie.

Sono sperimentabili? No: non si può fare un esperimento in laboratorio per provare l’evoluzionismo.

Sono modellizzabili? No: essendo fenomeni molto complessi, non esiste un modello matematico capace di descriverli in modo esatto.

Prima di passare al prossimo gruppo, vorrei farvi notare una cosa interessante.

Al quinto gruppo appartiene la formulazione di un giudizio sull’esistenza di Dio.

Come spiegavo in quest’altra pagina del blog, non si può dimostrare l’esistenza di Dio con una prova matematica, né facendo un esperimento in laboratorio.

Però, si può arrivare in modo ragionevole ad affermare la sua esistenza per convergenza di indizî.

È lo stesso principio della teoria dell’evoluzione.

O dell’origine della vita sulla terra.

Non siete persuasi?

Se non lo siete, penso sia utile leggere questo passaggio del libro di Bolloré/Bonnassies:

La forza probante di questo gruppo di teorie è minore rispetto a quelle dei gruppi precedenti.

Include però numerose discipline che nessuno si sognerebbe mai di escludere dall’ambito scientifico.

Troviamo la teoria dell’evoluzione di Darwin che non è (o, per lo meno, non lo è stata per un secolo) né modellizzabile né sperimentabile.

Ma anche diverse questioni scientifiche, come quelle riferite alla paleontologia (riguardanti, ad esempio, l’estinzione dei dinosauri, la scomparsa dell’uomo di Neanderthal ecc.), oppure quelle relative all’origine della vita sulla Terra, alla formazione della Luna, alla provenienza dell’acqua sul nostro pianeta ecc.

In questo gruppo le teorie non sono né modellizzabili né sperimentabili; vengono convalidate unicamente dal confronto delle loro implicazioni con ciò che è possibile osservare nel mondo reale.

A questo gruppo appartengono le due teorie contrapposte «esiste un Dio creatore» e «L’Universo è esclusivamente materiale».

Effettivamente queste due teorie non sono né modellizzabili né sperimentabili, ma le loro implicazioni logiche, che come vedremo sono numerose, si possono confrontare con la realtà esattamente come le altre teorie dello stesso gruppo.

(MICHEL-YVES BOLLORÉ , OLIVIER BONNASSIES, Dio. La scienza, le prove. L’alba di una rivoluzione, Sonda, Milano 2024, p.41-42)

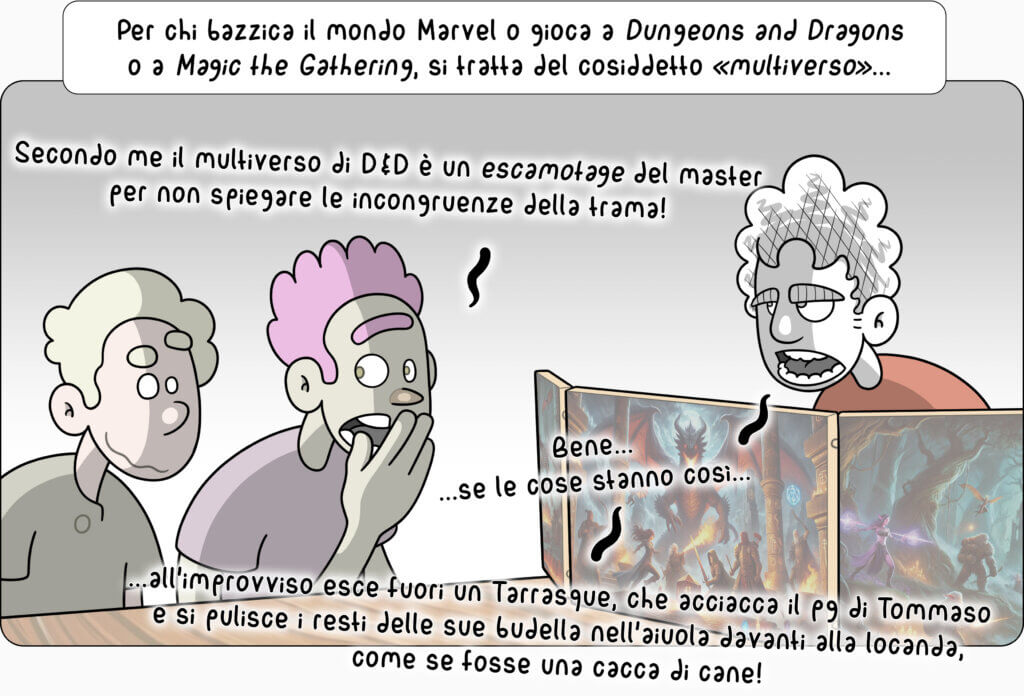

Al GRUPPO 6 – che è l’ultimo – appartengono le teorie che sono:

- non confrontabili con la realtà

- non sperimentabili

- non modellizzabili

Al sesto gruppo appartengono teorie come quella degli universi paralleli.

Nonostante venga nominata spesso, la teoria del multiverso è puramente speculativa.

Non c’è modo di dire se è vera o no osservando la realtà, in quanto non è osservabile.

Non è modellizzabile (se non come “esercizio di stile” o passatempo di qualche super nerd che ha tanta fantasia e ha letto molti fumetti).

Non è sperimentabile e non può essere provata in laboratorio.

A tal proposito: non so se avete presente il principio di falsificabilità.

Come spiegava l’epistemologo e filosofo della scienza Karl Popper (1902-1994), il principio di falsificabilità è un criterio fondamentale per distinguere ciò che è scienza da ciò che non lo è.

Una teoria è falsificabile se esiste un esperimento o un’osservazione che potrebbe potenzialmente dimostrare che è falsa.

Se una teoria non può essere messa alla prova in modo che sia possibile smentirla, allora, per Popper, non appartiene al dominio della scienza, ma piuttosto a quello della metafisica, della filosofia o di altre discipline.

Ad esempio:

- se io dico che «tutti i gatti sono neri», questa affermazione è falsificabile, perché basta trovare un gatto non nero per confutarla;

- se qualcuno ti dice che «sei un Capricorno, quindi a volte sei coraggioso, ma altre volte hai bisogno di ritirarti per riflettere», questa affermazione non è falsificabile. Perché? Perché si adatta a qualunque scenario. Se sei coraggioso, conferma la teoria. Se invece sei introspettivo, conferma comunque la teoria. Non esiste un’osservazione che potrebbe dimostrare che questa affermazione è falsa;

- se qualcuno dice che «le autorità nascondono l’esistenza degli alieni», e tu chiedi prove, e ti viene risposto che «non ci sono perché le autorità le hanno insabbiate!», questa teoria non è falsificabile, perché ogni possibile controprova viene spiegata come parte del complotto.

Ebbene.

Le teorie del sesto gruppo non sono falsificabili… dunque non sono scientifiche.

E infatti Popper scriveva che:

Queste tesi [del multiverso] sono presentate come teorie scientifiche.

Ma sono veramente scientifiche?

Sembrano piuttosto dei racconti metafisici o mitologici, dal momento che non possono essere verificate: non possono essere né validate né confutate, essendo “al di fuori dell’ambito esperienziale delle scienze”.

(KARL POPPER, La logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza, Einaudi, Torino 2010)

Faccio notare che la tanto decantata teoria delle stringhe – con cui si riempiono la bocca i super intelligenti, razionalisti e materialisti personaggi di Big Bang Theory – si colloca in una posizione intermedia tra il Gruppo 5 e il Gruppo 6, infatti:

- non è confrontabile con la realtà in modo diretto, perché non abbiamo ancora osservazioni sperimentali o fenomeni che confermino in modo chiaro le sue previsioni (cosa che la avvicina al Gruppo 6);

- è modellizzabile attraverso equazioni matematiche avanzate e concetti come le dimensioni extra e le vibrazioni delle stringhe (cosa che la avvicina al Gruppo 5);

- non è sperimentabile, perché i fenomeni descritti dalla teoria si verificano a scale di energia e dimensioni inaccessibili alla tecnologia attuale.

Potenzialmente, se in futuro si trovasse un modo per testarla o osservarne gli effetti, si potrebbe spostare verso il Gruppo 5…

…ma al momento, la Teoria delle stringhe è più vicina al Gruppo 6, perché manca la confrontabilità con la realtà e la sperimentabilità.

4 • Scienza, fede… e il tempo giusto per pensare: la «slow science»

Ho aperto questa paginetta riportando alcune frasi che spesso ho sentito ripetere a proposito del contrasto tra la scienza e la fede.

In quest’ultimo paragrafo vorrei tornare sull’argomento e spendere due parole a riguardo.

Dunque.

Non si può negare che ci sono stati alcuni momenti della storia del progresso umano, nei quali le scoperte scientifiche hanno profondamente interrogato teologi e pensatori cristiani…

A bruciapelo, mi vengono in mente:

- gli studî di Copernico e di Galileo sulla rotazione della terra intorno al Sole (per chi volesse approfondire, lo rimando a questa pagina del blog… e comunque, no, Galileo non è stato condannato a morte dall’inquisizione, come spiegavo qui);

- la scoperta che la Terra non ha 6000 anni (come si potrebbe pensare leggendo in modo letterale alcuni passaggi della Bibbia) ma circa 4,54 miliardi di anni;

- gli studî di Darwin sull’evoluzione della specie e sulla selezione naturale;

- le teorie di Freud, secondo le quali il subconscio di ciascuno di noi è un miscuglio di edonismo, narcisismo, censure e sessualità repressa;

- varie forme di determinismo materialista, secondo le quali tutto e predeterminato dal principio di causa-effetto, che non lascia alcun posto alla libertà e al libero arbitrio (per chi volesse approfondire, lo rimando a questa pagina)

- etc.

Come commentano Bolloré e Bonnassies nel loro libro:

Le ferite all’amor proprio si andavano in effetti accumulando: l’uomo perdeva fisicamente il suo posto al centro dell’Universo, rimetteva in discussione il proprio senso di superiorità scoprendo di «discendere dalla scimmia» e infine, con la teoria dell’inconscio, perdeva persino l’autonomia e la responsabilità dei propri pensieri più profondi.

(MICHEL-YVES BOLLORÉ , OLIVIER BONNASSIES, Dio. La scienza, le prove. L’alba di una rivoluzione, Sonda, Milano 2024, p.19-20)

Però.

Tuttavia.

In realtà.

Se guardiamo con un po’ più di attenzione la storia di queste scoperte scientifiche, emerge un quadro interessante: molte di quelle che inizialmente sembravano minacciare i fondamenti della fede hanno finito per convivere pacificamente con essa… o addirittura per arricchirla di nuovi spunti di riflessione.

In che senso?

Prendiamo il caso di Copernico e Galileo: la perdita del nostro posto al centro dell’universo sembrava destinata a ridimensionare l’uomo e il suo valore…

…invece questo spostamento ci ha aperto gli occhi sull’immensità e la complessità del cosmo, ed ha alimentato un senso di sbalordimento che non esclude – anzi, invita – a farsi domande piene di meraviglia tipo «come diamine è possibile che esista una cosa così complessa e bilanciata come l’Universo?».

Oppure, facciamo un altro esempio.

Prendiamo il caso di Darwin e la sua selezione naturale.

Da un lato, l’idea di discendere da creature più semplici ha scosso l’orgoglio umano…

…ma ha anche rivelato un processo evolutivo straordinario, nel quale molte persone (anche non credenti) hanno visto il segno di un «disegno più grande».

Last but not least, la meccanica quantistica ha demolito la certezza di un universo meccanicistico e deterministico, e ci ha restituito un mondo in cui l’incertezza e il mistero fanno parte dell’orizzonte della scienza.

Insomma.

Non esiste un contrasto tra scienza e fede.

Anzi.

Un cristiano non può che apprezzare i progressi della scienza moderna: nuove tecniche, farmaci sempre più efficaci, strumenti diagnostici che migliorano la vita, terapie innovative che curano malattie un tempo incurabili, intelligenza artificiale applicata all’ambito medico (insomma, un elenco che sarebbe sicuramente piaciuto a san Giuseppe Moscati!)…

…ma pretendere che la scienza risponda a domande fondamentali – il senso della vita, il perché della sofferenza, il mistero della morte – significa caricarla di un peso che non le appartiene.

Questi sono ambiti che richiedono uno sguardo più ampio, che la scienza da sola non può offrire.

~

Tra l’altro, a proposito di «sguardo più ampio».

Non si tratta solo di interrogarci su cosa chiediamo alla scienza….

…ma anche di come interroghiamo la scienza.

…dei tempi con cui cerchiamo risposte.

In che senso?

Viviamo in un’epoca in cui abbiamo un po’ tutti il cronometro in mano: vogliamo risposte veloci, risultati immediatamente utili e – perché no? – monetizzabili.

E questo non vale solo nel libero mercato, ma anche nelle università: non so se vi è mai capitato di frequentare l’ambiente accademico, ma spesso chi fa ricerca, è costretto a sfornare articoli a raffica, chiudere progetti in tempi record, produrre risultati che devono essere «spendibili» (cioè «finanziabili») subito.

Peccato che la scienza non funzioni così.

La scienza – quella vera – non è mai stata una gara di velocità.

È più simile a un viaggio lento, come quelli che si facevano a piedi o a cavallo, con tappe, soste, errori e correzioni di rotta.

La scienza ha bisogno di tempo per osservare il mondo, per formulare ipotesi, per testarle senza fretta e riflettere sui risultati.

È una conversazione con la realtà, non un interrogatorio sotto pressione.

Ed è proprio per questo che è nato il movimento della slow science.

La slow science è un approccio che si oppone alla frenesia e all’iperproduttività che caratterizzano spesso la ricerca scientifica moderna.

È una sorta di ribellione pacifica contro la cultura del «publish or perish», ovvero quella pressione costante a pubblicare articoli accademici a raffica per mantenere la propria carriera, aumentare il proprio h-index, attrarre fondi o scalare classifiche universitarie.

Non si tratta di essere pigri o di sabotare il progresso, ma di ricordare che il metodo scientifico richiede una cosa che non si può comprare né accelerare: il tempo.

Il tempo per essere curiosi.

Per sbagliare.

Per tornare indietro e dire: «forse dobbiamo guardare la questione da un’altra angolazione».

Cioè.

Non so se è un caso.

Ma buona parte delle scoperte scientifiche, nel corso della storia, sono nate da domande che non avevano fretta di trovare una risposta.

Isaac Newton, Charles Darwin, Gregor Mendel, Albert Einstein, Marie Curie… nessuno di loro aveva una scadenza del tipo «consegna entro venerdì alle 17:00, altrimenti ci tolgono i fondi!».

O, peggio ancora, scadenze del tipo:

- «Il progetto è finanziato dalla rinomata Pasta Pronta Corp. per dimostrare che la loro lasagna istantanea è il massimo del gourmet… mi raccomando, non deluderli: deve risultare scientificamente più buona della cucina di tua nonna!»

- «Ricordati, il Consorzio Internazionale del Cavolo Viola ci paga per provare che il loro ortaggio aumenta il QI… quindi deve aumentare il QI!»

- «Siamo stati finanziati dal prestigioso Genderfluid Future Lab per dimostrare che i bloccanti della pubertà non solo sono sicuri, ma fanno anche diventare i bambini con disforia di genere più intelligenti, più belli e più simpatici… mi raccomando, i dati devono essere all’altezza delle aspettative!» (*)

Per la serie: «Recenti studi mostrano che il 97% degli scienziati è d’accordo con chi li finanzia»…

(*) (Negli ultimi anni, c’è stato un vero e proprio florilegio di pubblicazioni – finanziate spesso da non meglio specificati enti o gruppi di interesse – che offrivano un avallo quasi incondizionato a temi come l’uso dei bloccanti della pubertà, le transizioni di genere per i minori e il cosiddetto «metodo affermativo». Questi studi sembravano dipingere un quadro idilliaco, dove ogni intervento era sicuro, efficace e privo di rischi. Tuttavia – in contesti più di nicchia e “lontano dai riflettori” – stanno finalmente emergendo una serie di ricerche accademiche che dipingono un quadro molto più complesso, per non dire preoccupante. Pubblicazioni recenti, come quelle del Servizio Sanitario Inglese e del Comitato Nazionale di Bioetica, hanno sollevato seri dubbi sulla mancanza di dati solidi, sull’efficacia reale di questi trattamenti e sui loro possibili effetti collaterali. Questi studi, pur non godendo della stessa eco mediatica, evidenziano quanto sia urgente adottare un approccio più rigoroso e trasparente, mettendo davvero al centro il benessere delle persone coinvolte, piuttosto che la necessità di confermare ideologie o agende politiche. Per chi volesse approfondire, lo rimando alla pagina del blog sull’ideologia gender e ai video del canale YouTube «Il mondo nuovo 2.0» di Elisa Boscarol, per trovare dati più approfonditi ed una bibliografia adeguata)

Insomma.

Molto spesso, la lentezza non è un limite: è una chiave.

In un mondo che corre, la scienza ha il compito di fermarsi, osservare e riflettere.

E, a pensarci bene, anche noi dovremmo fare lo stesso: imparare a fare domande con pazienza e cercare risposte senza pregiudizi o pressioni.

Perché la verità – sia essa «scientifica» o relativa a qualcosa di «più grande» – non si lascia mai catturare da chi ha fretta.

Conclusione

Provando a raccapezzare un pochino ciò che ho detto in questa pagina:

- la scienza non può provare né l’esistenza né la non esistenza di Dio, perché si occupa del «come» e non del «perché» dell’universo;

- le cosiddette «prove scientifiche» sono spesso un insieme di indizi convergenti, non dimostrazioni assolute come nei teoremi matematici;

- esistono sei livelli di teorie scientifiche, da quelle dimostrabili e sperimentabili a quelle puramente speculative (es: il multiverso);

- il rapporto tra scienza e fede non è un conflitto, ma un dialogo: molte scoperte scientifiche hanno arricchito la riflessione teologica;

- la slow science difende il valore della lentezza e del rigore contro la frenesia dell’iperproduttività accademica.

sale

(Inverno 2024-2025)

- MICHEL-YVES BOLLORÉ , OLIVIER BONNASSIES, Dio. La scienza, le prove. L'alba di una rivoluzione, Sonda, Milano 2024

- KARL POPPER, La logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza, Einaudi, Torino 2010

- MAURO MOSCONI, SIMONE RICCARDI, Fallaciae - Le prime, uniche e originali carte delle fallacie a fumetti, PSYCOMIX S.r.l