1 • Il battesimo non funziona?

Se andate a recuperare il vostro vecchio libro di catechismo (*) e aprite il capitolo in cui si parla del Battesimo, probabilmente potreste trovare frasi tipo:

- «con questo sacramento, il battezzato rinasce come nuova creatura»

- «l’uomo vecchio si immerge nelle acque del Battesimo, e riemerge l’uomo nuovo»

- «non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Galati 2,20)

Spesso il Battesimo viene descritto in modo fuorviante.

Intendiamoci.

Le frasi che ho scritto qui sopra non sono sbagliate…

…però sono poco chiare (soprattutto ai nostri giorni).

E se si utilizzano espressioni poco chiare, senza che siano accompagnate da una spiegazione esaustiva, c’è il rischio che vengano interpretate più o meno così:

- «con il Battesimo si diventa automaticamente buoni, senza alcuno sforzo»

- «una volta battezzati, non si è più soggetti alle tentazioni»

- «le acque del Battesimo lavano via tutti i difetti, anche quelli caratteriali»

- (o simili)

Quando le persone pensano queste cose (sbagliate) sul Battesimo, di solito iniziano a domandarsi cose come: se questi sono gli effetti del Battesimo, come è possibile che il mondo sia pieno di battezzati che non corrispondono a queste caratteristiche?

Che è successo?

Per alcune persone il Battesimo non ha funzionato?

L’acqua non era abbastanza benedetta?

Il sacerdote si è dimenticato la formula magica?

Il bambino piangeva troppo e ha disturbato lo Spirito Santo?

Cos’è che è andato storto?

Dunque.

Facciamo un passo indietro.

In realtà, è vero che la Chiesa insegna che il Battesimo:

- cancella i peccati – sia il peccato originale (di cui ho parlato qui) sia i peccati personali (di cui ho parlato qui);

- rende «figli di Dio» (qualsiasi cosa significhi questa parola, dato che oggi un po’ troppi sacerdoti dicono che «cristiani e non cristiani, siamo tutti figli di Dio»… con lo stesso tono con cui in una classe di bambini le maestre dicono che «siamo tutti speciali», ma sono loro le prime a non essere molto convinte, quando gli cade lo sguardo su quell’alunno un po’ più impacciato);

- dona il «carattere battesimale», cioè “segna l’anima” con un sigillo spirituale indelebile;

- rende il battezzato partecipe della missione di Cristo;

- etc.

(Per chi se la fosse persa, lo rimando alla pagina sul Battesimo)

Tutto questo però non significa che «la battaglia sia finita»…

…anzi…

…la battaglia è appena cominciata.

Come direbbero gli studiati infatti, il battesimo cancella il peccato (quello originale e quelli personali), però nel cuore dell’uomo rimane la concupiscenza.

Cos’è la concupiscenza?

La concupiscenza è una sorta di «zavorra spirituale» per la quale – misteriosamente – il nostro cuore è attratto dal male (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2514-2516).

La concupiscenza è l’inclinazione che sperimentiamo nei confronti del peccato, che consegue dal fatto che la natura umana è ferita.

Il battesimo non ci trasforma in angeli.

Umani siamo e umani restiamo.

E in quanto umani, dobbiamo imparare, conoscere, riconoscere, discernere, scegliere il bene… e rifiutare il male.

Giorno dopo giorno.

O per dirla con le parole di un monaco trappista del secolo scorso:

Il beneficiario, anche se riceve il battesimo in età adulta, non necessariamente ne percepisce gli effetti in modo sensibile.

Se è vero che è santificato in radice, nondimeno gli strati più periferici del suo essere non sono trasformati all’istante.

Tutt’altro.

La teologia tradizionale ha sempre riconosciuto nell’uomo battezzato la sopravvivenza di ciò che essa chiama “le conseguenze del peccato”.

In tal modo vuol dire che questo seme di vita è chiamato a farsi strada progressivamente nell’uomo, attraverso forze che gli sono contrarie e che, a prima vista, sembrano opporglisi.

In questo stesso senso essa riconosce così che l’uomo è un essere ferito e che le tracce delle sue ferite, ma icancellate all’istante, sono a lungo presenti e operanti in lui.

(ANDRÉ LOUF, Generati dallo Spirito, Qiqajon, Magnano (BI) 2007, p.46)

2 • Le tre concupiscenze

Nel precedente paragrafo ho scritto che – a causa della concupiscenza – il nostro cuore è attratto dal male.

Ed è vero… in parte.

Infatti, il nostro cuore non è attratto solo dal male.

Il più delle volte, il nostro cuore è attratto dal bene, ma in modo disordinato, al punto che ciò che facciamo diventa un male.

In che senso?

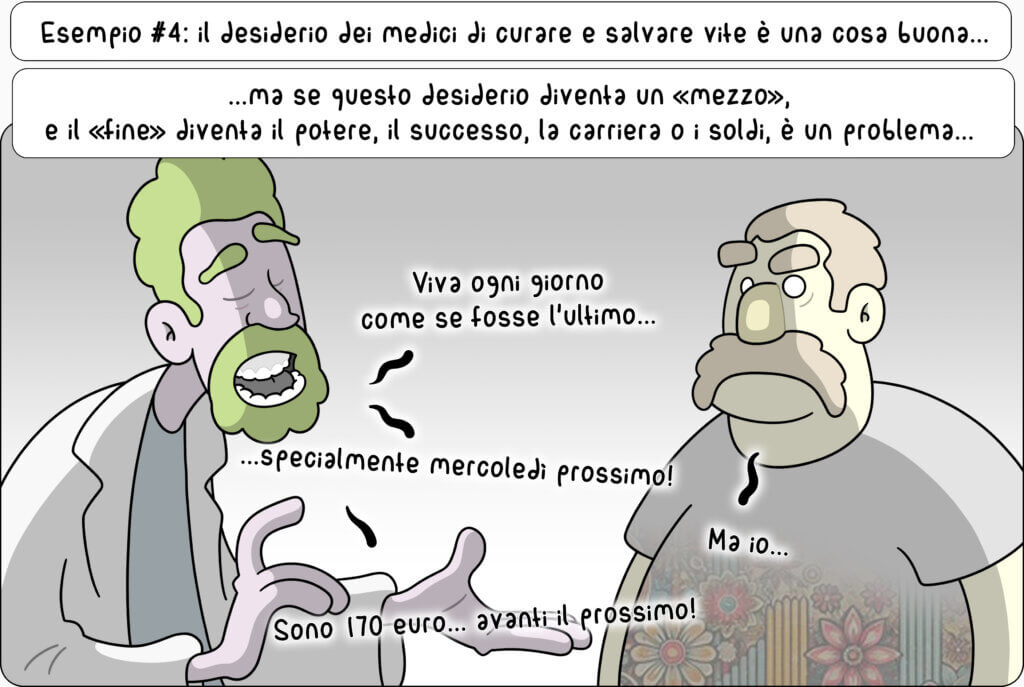

Facciamo qualche esempio:

- Esempio #1: desiderare di fare qualcosa di bello e grande nella propria vita è una cosa buona… ma se questo desiderio diventa ossessivo, o se mi spinge a calpestare gli altri, a trascurare famiglia e amici, a fare compromessi con la mia coscienza, ciò che nasceva come un progetto positivo, diventa una cosa cattiva.

- Esempio #2: desiderare una vita dignitosa, con le cose necessarie per essere felici è una cosa buona… ma l’accumulo di beni o di denaro può diventare un idolo, che mi porta a ignorare i bisogni degli altri o a riporre la mia fiducia nelle cose materiali anziché in Dio.

- Esempio #3: l’attrazione sessuale è una cosa buona; l’ha creata Dio, per far sì che uomo e donna si cerchino a vicenda, ed esprimano questo amore come donazione reciproca nel matrimonio… ma quando questa attrazione viene vissuta in modo disordinato, fuori dal contesto di un amore autentico, rischia di perdere il suo significato più profondo (a titolo di esempio, vi rimando alla pagina del blog in cui parlo dei danni della pornografia).

Tra i milioni di modi in cui si potrebbero classificare le nostre inclinazioni disordinate, la Chiesa – con la sua capacità di sintesi (e un pizzico di ispirazione divina) – ha scelto di suddividerle in tre grandi categorie:

- la concupiscenza della carne

- la concupiscenza degli occhi

- la superbia della vita

(Questa distinzione si trova in modo esplicito in 1 Giovanni 2,16… però c’è una traccia di questa tripartizione già nel racconto del peccato originale, quando il Serpente attira lo sguardo della donna sul frutto proibito: «Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare [[concupiscenza della carne]], gradevole agli occhi [[concupiscenza degli occhi]] e desiderabile per acquistare saggezza [[superbia della vita]]; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò», Genesi 3,6; nel dubbio cfr. anche VLADIMIR SOLOV’ËV, I fondamenti spirituali della vita, Lipa, Roma 2014, p.47)

2.1 • La concupiscenza della carne

La parola «carne» è una delle più fraintese all’interno del cristianesimo.

Per fare un po’ di debunking su questo tema, qualche anno fa avevo scritto una pagina dal titolo: «che significa “vivere secondo la carne”?».

Ora.

Senza stare a ripetere la pappardella.

Vi ricordo semplicemente che «carne» non vuol dire (solo) «sesso».

Nella lettera ai Galati (composta tra il 54 e il 57) Paolo di Tarso fa un elenco di quattordici «opere della carne»… e solo quattro di esse si riferiscono all’ambito della sessualità:

Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere.

Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio.

(Galati 5,19-21)

Per chi volesse approfondire, può cliccare il link alla pagina in cui ho approfondito la questione.

L’unica cosa che aggiungo è questa: tanti cristiani credono di essere già «molto avanti» nel cammino, e pensano le tentazioni della carne siano qualcosa che «ormai si sono lasciati alle spalle».

Ebbene.

Per queste persone, lascio qui uno stralcio del filosofo e teologo russo Vladimir Solov’ëv (1853-1900):

La tentazione, nel suo primo assalto, cerca di giustificare, di discolpare la concupiscenza, cioè i desideri della natura sensuale che arrivano a prevalere sull’intelletto e la volontà.

La voce tentatrice suggerisce: «tu sei un uomo di Dio, un uomo spirituale, perciò non devi più temere la concupiscenza della carne; interiormente tu hai già superato in te la natura peccaminosa, quindi tutte le sue manifestazioni esteriori sono indifferenti per ciò che ti riguarda.

Tutto è permesso all’uomo spirituale e tu sei al di sopra della distinzione tra bene e male; può esserci infatti qualcosa di cattivo in azioni puramente esteriori del corpo, in azioni che non sono altro che la manifestazione naturale della sua natura materiale?»

(VLADIMIR SOLOV’ËV, I fondamenti spirituali della vita, Lipa, Roma 2014, p.47)

2.2 • La concupiscenza degli occhi

Forse non ci crederete, ma la concupiscenza degli occhi ha a che fare con gli occhi.

Tautologie a parte… in realtà:

- gli occhi sono la via principale attraverso cui il mondo esterno entra nella mente e nel cuore dell’uomo;

- guardare un oggetto può suscitare il desiderio di possederlo… o magari curiosità morbosa… o invidia…

- …e questo può portare al turbamento e al “disordine interiore”.

Insomma.

La parola «occhi» viene qui usata nella sua accezione negativa di «desiderio disordinato di possedere, conoscere o controllare ciò che si vede».

Tanto per fare alcuni esempî, rientrano nella concupiscenza degli occhi:

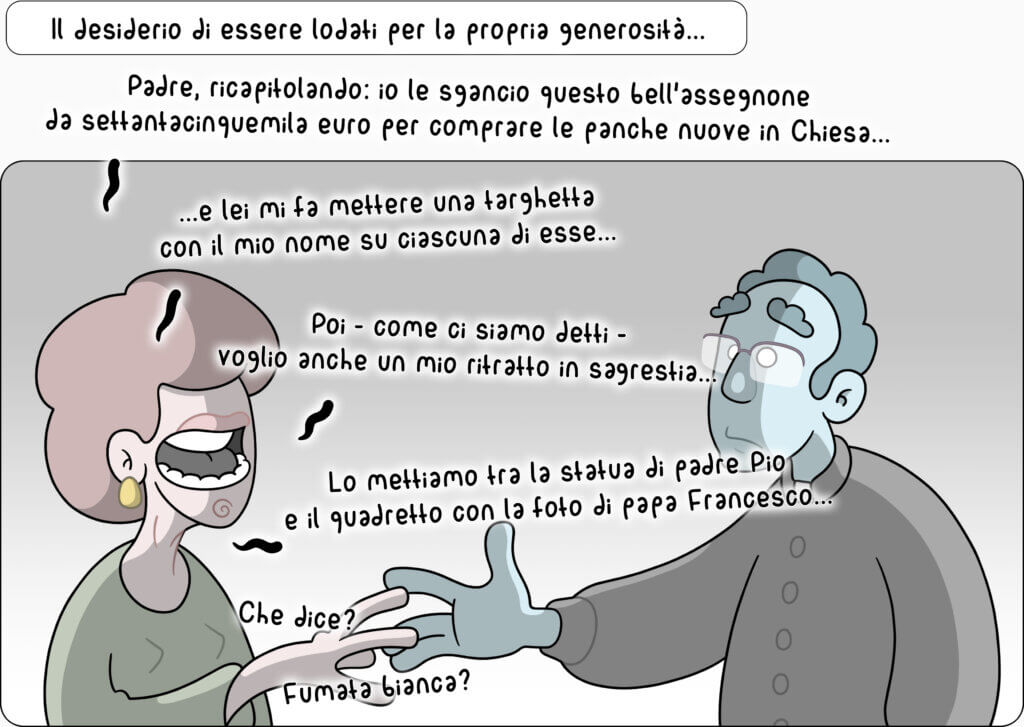

- il desiderio di essere importanti

- il desiderio di essere “instagrammabili”

- il desiderio di apparire intelligenti e profondi agli occhi degli altri

- l’attaccamento ai beni terreni

- la vana curiosità

- l’inclinazione al possesso fine a sé stesso

- la smania di vestire con abiti firmati

- l’ossessione per il proprio aspetto fisico

- lo scrolling infinito sui social

- l’invidia per il successo degli altri

Questi esempî forse potrebbero sembrare un po’ “troppo rozzi”.

Per la serie:

- «Vabbè, ma questi sono peccati da principianti!»

- «Io sono più avanti nel cammino di fede!»

- «Mica mi vesto con abiti firmati e intaso la mia bacheca di Instagram di selfie!»

Ebbene.

In realtà la concupiscenza degli occhi riguarda anche chi è “più avanti” nel cammino di fede.

A tal proposito, anche in questo caso vi riporto una citazione di Solov’ëv:

Superata la tentazione della carne, l’uomo spirituale incontra quella dell’intelletto: «Tu hai scoperto la verità, hai ricevuto una rivelazione della vera vita. Non a tutti è concesso di ricevere questo dono.

Tu infatti vedi che gli altri non conoscono la verità e rimangono estranei alla vita vera. La verità, nonostante non provenga da te, tuttavia è tua e, rispetto a tutti gli altri uomini, appartiene a te per eccellenza.

Se questo dono non è stato concesso a loro, ed è offerto a te solo, significa che tu sei stato migliore degli altri uomini, superiore agli altri. Per questo hai ricevuto quello che a loro rimane nascosto.

La vita spirituale che si è rivelata in te è un tuo privilegio e questo privilegio dimostra la tua personale superiorità. La vera vita ti rende più grande e migliore, ma tu la ricevi solo perché prima sei stato migliore e più grande degli altri.

Tu fai parte di una schiera eletta che ha diritto ad un’importanza esclusiva. Se la verità è divenuta tuo bene personale e privilegio, vuol dire che la tua opinione, proprio in quanto tua, è già la verità e gli altri devono riconoscerla come tale. Dato che sei in possesso della verità, tu non puoi cadere in errore, sei infallibile»

(VLADIMIR SOLOV’ËV, I fondamenti spirituali della vita, Lipa, Roma 2014, p.48-49)

2.3 • La superbia di vita

La terza concupiscenza è forse la più subdola (non che le precedenti scherzassero!).

La superbia di vita consiste:

- nel desiderio di auto-esaltazione

- nel voler “stare al centro”

- nel credere di essere autosufficienti

È l’illusione di poter fare a meno di Dio.

Su questo tema credo di aver speso già un gran numero di parole qui sul blog.

Per chi volesse approfondire, lo rimando alle pagine:

Prima di chiudere il paragrafo, però, vorrei leggervi un ultimo stralcio, nel quale Vladimir Solov’ëv descrive questa tentazione.

L’ho trovato veramente sottile… e drammaticamente veritiero…

Il modo in cui flirtiamo con certi pensieri…

Il modo in cui accarezziamo certi desideri, credendo di poterli controllare…

Il modo in cui lasciamo spazio a certe illusioni, quasi fossero innocue…

Il modo in cui giustifichiamo certe scelte, credendo di poter gestire le conseguenze…

…ecco qui le righe in cui il teologo ortodosso descrive quest’ultima tentazione (e il modo in cui è necessario risponderle):

«Ti sei liberato dalla schiavitù della carne, con l’abnegazione dell’intelletto hai ricevuto la verità divina e hai conosciuto che essa è l’unico bene vero e sicuro.

Il mondo però nega questa verità, rifiuta questo bene ed è immerso nel male. Essendo nel male, non può assimilare la verità per mezzo di prove intellettuali; bisogna anzitutto subordinarlo praticamente al principio superiore.

Tu sei il rappresentante di questo principio superiore, non per le tue proprie virtù e forze (dal momento che hai già rinunciato alla presunzione), ma in forza della grazia divina che ti ha reso partecipe della verità esistente; non per te stesso, ma per la gloria di Dio e il bene del mondo, per amore di Dio e del prossimo, tu devi dirigere la tua volontà e fare tutti gli sforzi per sottomettere il mondo alla verità suprema e condurre gli uomini al regno di Dio.

Pertanto, a questo fine, devi essese in possesso dei mezzi necessari per influire sul mondo e agire con successo nel mondo; devi anzitutto ottenere potere e autorità suprema sugli altri che sottometterai a te per condurli all’unica verità salvifica. Quindi, con tutti i mezzi, devi cercare il potere e la forza del mondo!».

[…]

La risposta dell’uomo spirituale alla terza tentazione:

«È vero che debbo collaborare alla salvezza del mondo attraverso la sua sottomissione pratica al principio divino, ma non è altrettanto vero che io debba cercare il potere nel mondo. […]

Credo in Dio e desidero che la sua opera si compia, spero che il suo regno verrà e vi collaboro con tutte le mie forze, ma non vado oltre, poiché i segreti dell’economia divina, le vie della sua Provvidenza e i piani della sua Sapienza mi sono ignoti.

Del resto, io stesso non mi conosco completamente.

Non posso sapere se è bene o male per me e per gli altri che io adesso ottenga il potere e la forza».

(VLADIMIR SOLOV’ËV, I fondamenti spirituali della vita, Lipa, Roma 2014, p.51)

3 • La sensualità

Avete presente il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto?

L’episodio è raccontato in tutti e tre i Vangeli sinottici (cfr. Marco 1,12; Matteo 4,1; Luca 4,1): dopo essere stato battezzato nel fiume Giordano, Gesù è condotto dallo Spirito Santo nel deserto, dove trascorre quaranta giorni e quaranta notti in preghiera e digiuno.

Al termine di questo periodo – quando è provato dalla fame e dalla solitudine – il Nemico si presenta per tentare Gesù.

Non so se ci avete mai fatto caso, ma le tentazioni del diavolo nel deserto richiamano le tre concupiscenze:

- Satana invita Gesù a trasformare le pietre in pane: tentazione di vivere in modo superficiale, epidermico, appagando il corpo senza riflettere sul nutrimento profondo dell’anima [concupiscenza della carne];

- Satana invita Gesù a gettarsi dal pinnacolo del tempio: tentazione di ostentare il potere e suscitare ammirazione con gesti spettacolari [concupiscenza degli occhi];

- Satana invita Gesù ad essere adorato, per ottenere tutti i regni del mondo: tentazione di autosufficienza [superbia di vita] – nulla di ciò che vediamo può darci la vera felicità se non è orientato a Dio.

O per dirla con le parole di don Fabio Rosini:

Nel mondo affettivo queste tre tentazioni sono quella edonistica, quella possessiva e quella idealistico-narcisista.

(FABIO ROSINI, L’arte di guarire: l’emorroissa e il sentiero della vita sana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2020, versione Kindle, 33%)

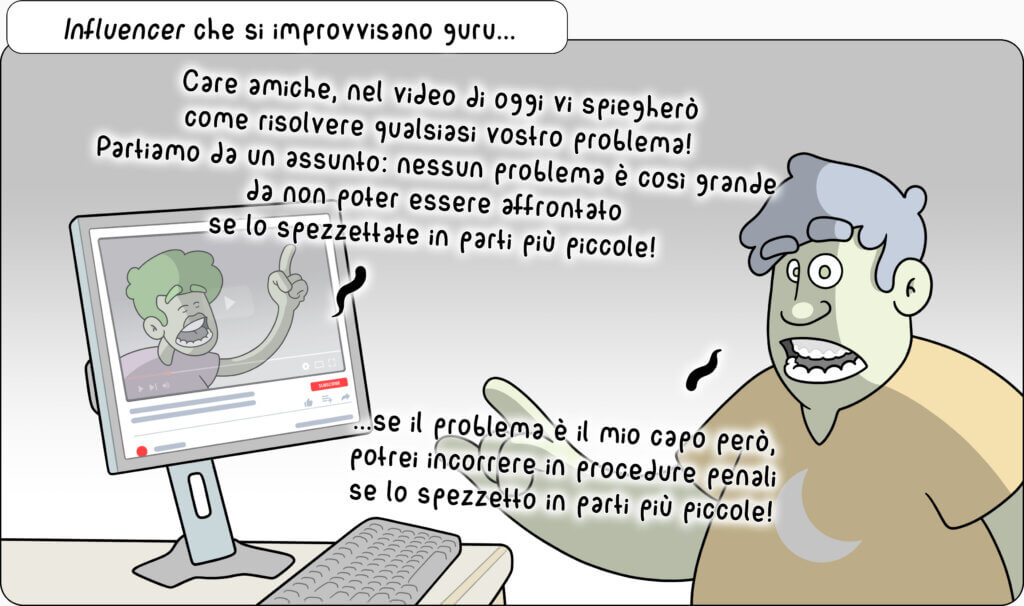

Neanche a dirlo – il nostro contesto culturale è pieno di “soluzioni a buon mercato” che fanno leva sulle tre concupiscenze:

- l’ostentazione del proprio stile di vita;

- l’ossessione nel fare esperienze (su questa, avevo speso due parole in questa pagina del blog);

- il piacere di parlare alle spalle di qualcuno per screditarlo;

- la manipolazione delle situazioni per fare le scarpe agli altri;

- l’uso delle debolezze altrui per mettersi in luce;

- etc.

Gradualmente, senza che ce ne accorgiamo, queste abitudini entrano a far parte del nostro stile di vita.

Le apprendiamo da tante voci che, tante volte al giorno, riempiono il nostro tempo.

Pubblicità.

Social network.

Serie tv.

Purtroppo, tutte queste voci ci offrono compensazioni illusorie.

Ci lusingano.

Ci corteggiano.

Però poi lasciano dentro un vuoto interiore, che ci disorienta e ci trascina lontano dalla verità.

A tal proposito.

Qualche anno fa, ascoltavo una catechesi di un anziano padre gesuita.

Parlando di «tutto questo», il padre utilizzava spesso la parola «sensualità»:

- «Noi abbiamo una mentalità sensuale»

- «La nostra generazione è intrappolata in una cultura profondamente radicata nella sensualità»

- «Viviamo in una società che celebra la sensualità come libertà, quando in realtà spesso ci rende schiavi del vuoto interiore»

Fino a prima di quella catechesi, avevo sempre sentito la parola «sensualità» riferita unicamente alla sfera erotica:

- piaceri sensuali

- godimento sensuale

- appetito se(n/s)suale

Questo padre, invece, usava la parola nella sua accezione originaria, cioè:

Sensuale [dal lat. tardo sensualis, der. di sensus -us «senso»] Relativo ai sensi, alle sensazioni fisiche, che procede dai sensi.

(TRECCANI, voce «sensuale»)

Sensualità, intesa non solo come piacere erotico, ma anche come attrazione morbosa verso ciò che appaga i nostri sensi, e ci conduce spesso a inseguire ciò che non colma veramente il nostro cuore.

Ecco.

In questo senso, a me sembra che il brano del Vangelo delle tentazioni di Gesù metta in guardia in modo molto serio contro il pericolo di cercare gratificazioni sensuali… cioè effimere:

- la tentazione di compensare il vuoto con il piacere immediato;

- quella di possedere e controllare ciò che ci circonda;

- quella di dominare sugli altri per affermare sé stessi.

Chi vive in modo sensuale si nutre di passioni disordinate.

Confonde l’apparenza con la sostanza.

Ha una percezione distorta della realtà.

…

A questo punto, qualcuno potrebbe pensare che l’antidoto contro questo modo di vivere “epidermico” sia l’atarassia.

La censura delle emozioni.

L’estinsione di passioni e sentimenti.

Il Nirvana buddhista.

In realtà… no.

Ironia della sorte, il diavolo non è il solo a corteggiarci…

…anche Dio infatti vuole sedurre il cuore dell’uomo (*).

Il Nemico cerca di farlo promettendo il piacere, il potere, l’ammirazione altrui… facendo leva cioè su una serie di false promesse che conducono in un vicolo cieco.

Dio invece seduce l’uomo amandolo liberamente… e lasciandolo libero.

Dio ama l’uomo con un amore che non forza, non si impone, non costringe.

Dio ama l’uomo invitandolo dolcemente a dissetarsi all’Unica Fonte che disseta:

Se viviamo per quel che gli altri pensano di noi finisce che perdiamo la nostra anima per questo, se viviamo per il potere, il potere ci possiede, se viviamo per il piacere, il piacere ci schiavizza.

Ma se il mio Signore è Gesù Cristo, Lui non si impone su di me e non mi forza perché non è un despota, non è aggressivo – perché l’amore non toglie la libertà.

Infatti non si manifesta Signore asfaltando ma amando – anche quando lo massacriamo – e proprio così ci rende liberi, lasciandoci toccare l’amore.

(FABIO ROSINI, L’arte di guarire: l’emorroissa e il sentiero della vita sana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2020, versione Kindle, 44%)

(*) (Come ricordavo in una pagina scritta all’inizio del 2021, passioni, emozioni, sentimenti sono cose belle! È stato Dio a crearli! Per chi volesse approfondire, può cliccare questo link)

4 • La concupiscenza… nelle vite dei santi

Tra il 397 e il 398, Agostino d’Ippona (354-430) ha scritto le Confessioni, la sua… autiobiografia spirituale (?).

Nel libro, Agostino fa una rilettura della propria vita, dalla giovinezza libertina, alla conversione al cristianesimo, passando per una serie di riflessioni sottilissime sul peccato, la grazia, lo scorrere del tempo, la memoria, la ricerca della verità, il rapporto tra Dio e l’uomo e una serie di altri temi.

Nel secondo libro delle Confessioni, Agostino racconta un aneddoto: quando aveva sedici anni, è stato complice insieme ad alcuni amici del furto di alcune pere.

Vi riporto qui sotto due stralci:

Contiguo al nostro podere era un pero carico di frutti, non allettanti affatto né per bellezza né per sapore.

Dopo aver protratto il gioco, secondo la nostra pessima usanza, fino a tarda ora nelle piazze, nel cuor della notte la trista combriccola di noi ragazzacci si recò a scuotere quell’albero e a depredarlo: e ne portammo via un gran carico, non per mangiarne a sazietà, se pure ne assaggiammo, ma per darne in pasto persino ai maiali: nostro unico piacere fu quello di fare ciò che non era lecito, perché ciò ci piaceva.

Eccolo, il mio cuore, o Dio, ecco quel mio cuore che ti ha mosso a pietà dal fondo dell’abisso.

Ti dica ora questo mio cuore che cosa lo movesse ad essere cattivo senza alcun vantaggio, a non aver una ragione di malizia se non la malizia stessa.

Torbida malizia: ed io la amai; amai la mia rovina, amai la mia caduta; non ciò per cui cadevo, ma proprio la caduta; io, anima malvagia che mi sradicavo dal tuo fermo sostegno per la rovina, non correndo dietro ad alcunché con disonestà, ma alla disonestà per sé stessa.

(AGOSTINO D’IPPONA, Le confessioni, Libro secondo, capitolo IV, BUR, Milano 2012, versione Kindle, 10%)

Ed allora, me misero, che cosa cercai in te, o mio furto, o crimine notturno dei miei sedici anni?

Non eri bello in te stesso, essendo un furto.

Sei almeno qualche cosa reale perhé ti rivolga la parola?

Quei frutti che rubammo erano belli in quanto creature tue, o Bellezza unica, o Creatore di tutto, Dio buono, Dio sommo bene e mio vero bene; belli erano, ma non ad essi tendeva il desiderio dell’anima mia miserabile.

Ne avevo di migliori e in abbondanza: colsi quelli solo per rubare.

Li colsi e li buttai via, satollandomi invece di cattiveria: codesta mi dava godimento e gioia.

Ed anche se la mia bocca gustò qualche po’ di quelle pere, il condimento ne era la colpa.

Ebbene ora, o Signore e mio Dio, vado cercando quale sia stata la mia soddisfazione in quel furto: e non vi trovo alcuna forma di bellezza […].

[…] schiavo, volli simularmi una mutilata libertà facendo impunemente l’illecito, in una cieca imitazione dell’onnipotenza?

(AGOSTINO D’IPPONA, Le confessioni, Libro secondo, capitolo VI, BUR, Milano 2012, versione Kindle, 11%)

Ogni volta che leggo questi stralci, rimango spiazzato…

Sapete qual è la cosa che più mi colpisce?

Il fatto che non c’è nulla di più bello di una persona che si mette a nudo e dice la verità.

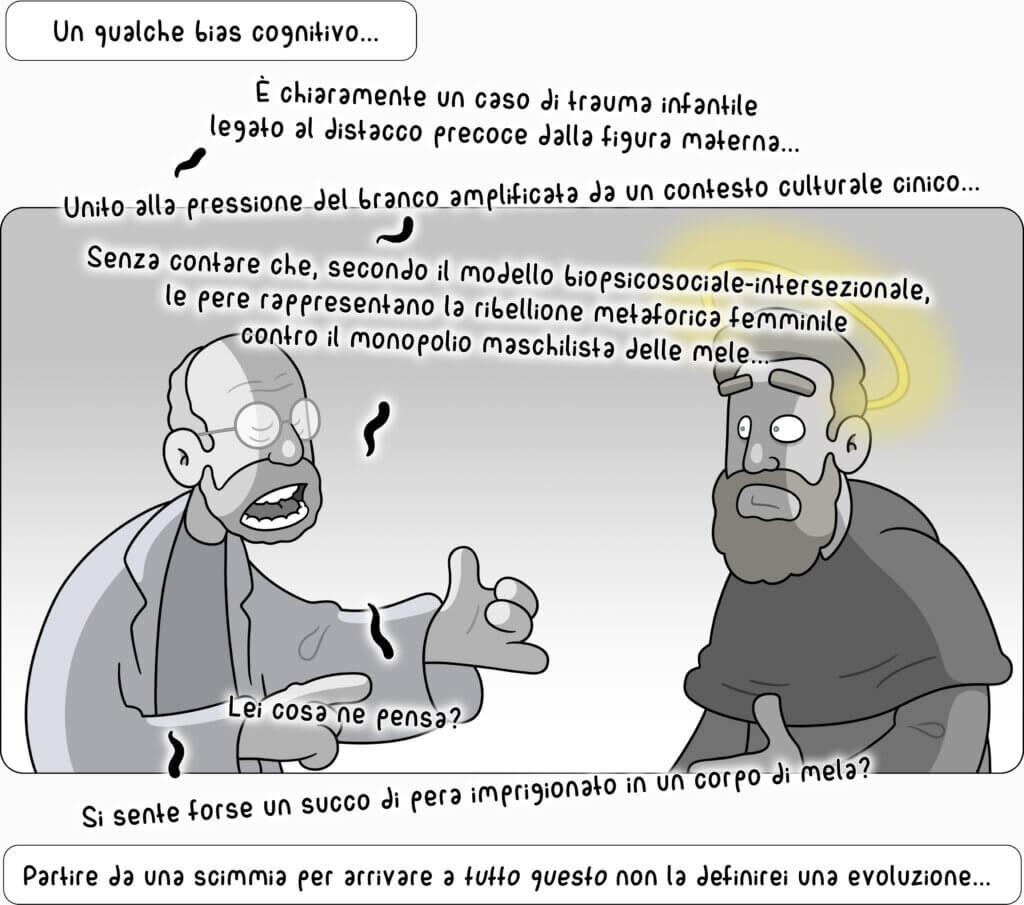

In un’epoca come la nostra, psicologi, sociologi, pedagogisti, antropologi, psicoterapeuti, e schiere di esperti si sarebbero messi a sindacare sul perché e sul percome Agostino si sia comportato in questo modo:

- il contesto culturale in cui viveva

- il condizionamento del branco

- la peer pressure

- la mancanza di educazione emotiva

- le condizioni socioeconomiche

- qualche forma di bullismo subita in gioventù

- la predisposizione biologica

Agostino invece fa un mea culpa, senza troppi peli sulla lingua.

Come racconta lui stesso, il furto delle pere non è dovuto ad una necessità… ma al puro piacere di fare una cosa proibita.

Il motivo del furto è la cattiveria nel suo cuore.

La ragione è che ha un cuore torbido.

Arrogante.

Malizioso.

Qualche riga dopo, aggiunge ancora:

Per quali gradini mi lasciai trascinare in fondo all’abisso, travagliato e anelante qual ero dal bisogno della verità, quando mi andavo cercando, o mio Dio […] e ti cercavo non per mezzo delle facoltà razionali, nel modo con cui Tu hai voluto farci superiori ai bruti, ma per mezzo della materialità dei sensi.

Tu, intimo del mio intimo, vertice del mio vertice.

(AGOSTINO D’IPPONA, Le confessioni, Libro terzo, capitolo VI, BUR, Milano 2012, versione Kindle, 14%)

Agostino cercava Qualcosa di più grande… ma lo faceva in modo sbagliato.

Cercava, sì, un senso… ma nella sensualità.

Non dava ascolto al suo cuore… ma alle concupiscenze che vi si erano annidate.

Ora.

Scusatemi se su questo tema sono un disco rotto.

Ma il motivo per il quale Agostino si è comportato in questo modo è il peccato originale, cioè quella ferita nel cuore dell’uomo che lo appesantisce e lo inclina al male (per chi volesse approfondire, lo rimando alla pagina in cui ne ho parlato).

È molto bello quando i santi parlano delle proprie fragilità.

È molto bello il mondo in cui sanno rileggere in modo sapienziale la propria vita.

E quando, anche nei momenti più bassi del proprio percorso, sanno trovare una radice di redenzione e di risurrezione.

È questo che li rende sapienti…

…sia nel senso di saggi.

…ma anche nel senso di saporiti.

Perché nella loro fragilità riconciliata c’è un sapore unico, quello della misericordia vissuta.

~

Un altro esempio di vita che mi viene in mente è quello di Charles de Foucauld.

Charles de Foucauld (1858-1916) è stato un sacerdote e missionario francese, che ha vissuto buona parte della sua vita tra i Tuareg del Sahara.

Ora.

Senza che vi sto a raccontare tutta la sua vita (è nato in una famigila aristocratica francese; poi ha perso i genitori molto presto; durante l’adolescenza, si è allontanato dalla fede ed ha vissuto un periodo di ribellione; poi è entrato nell’esercito; dopo un periodo di crisi spirituale, durante un viaggio in Marocco è rimasto colpito dalla fede dei musulmani; rientrato in Francia, si è convertito al cattolicesimo nel 1886; ha vissuto per tanti anni in Algeria, tra i Tuareg, dove si è dedicato alla preghiera, allo studio della lingua e della cultura locale, alla condivisione della propria vita con i poveri).

Anche lui, come Agostino, ha avuto una vita rocambolesca.

Ebbene.

In una delle prime meditazioni che ha scritto dopo la propria conversione, ha scritto questo passaggio:

I sensi sono curiosi, la fede non vuol conoscere nulla (*), ha sete di nascondimento e vorrebbe trascorrere tutta la vita immobile ai piedi del tabernacolo…

I sensi amano la ricchezza e l’onore, cose che alla fede ripugnano, poiché ogni cosa elevata è abominio di fronte a Dio… «beati i poveri» (cfr. Mt 5,3);

la fede adora la povertà e l’abiezione di cui Gesù copre la propria vita come con un abito che gli è stato cucito addosso…

I sensi hanno orrore della sofferenza, la fede la benedice come un dono della mano di Gesù, una parte della sua croce, che egli ci concede di portare…

I sensi si spaventano per quelli che chiamano pericoli, per ciò che può portare morte o dolore; la fede non teme nulla, sa che non giungerà altro se non ciò che Dio vorrà: «Tutti i capelli del vostro capo sono contati» (cfr. Lc 12,7); e tutto ciò che Dio vorrà sarà sempre per il bene: «Tutto ciò che accade è per il bene degli eletti» (cfr. Rm 8,28); qualunque cosa le possa accadere, pena o gioia, salute o malattia, vita o morte, essa è comunque contenta e non ha paura di nulla…

I sensi sono inquieti per il domani, si chiedono come si potrà vivere;

la fede è senza inquietudine, «non siate inquieti, dice Gesù, vedete i fiori dei campi, vedete gli uccelli; io li nutro e li vesto… voi valete più di loro… cercate Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù» (cfr. Mt 6,25-33).

(CHARLES DE FOUCAULD, da una meditazione durante gli eserizi spirituali a Nazaret, 9 novembre 1897, in Pagine da Nazaret. Gli scritti spirituali del santo che amò il deserto, Terra Santa, Milano 2020, p.64-65)

(*) (Disclaimer: in altri tempi, forse, questa parentesi sarebbe stata ridondante. Ma viviamo in un epoca in cui il «popolo di internet» è affetto da evidenti problemi psico-cognitivi, e purtroppo mi trovo costretto a sottolineare che quando Charles de Foucauld dice che «la fede non vuol conoscere nulla», non intende che le persone credenti «desiderino essere ignoranti». Piuttosto, significa che «chi ha fede non vive in un atteggiamento di eterno sospetto». Vale la stessa cosa in un fidanzamento o nel matrimonio: un marito che non si fida della moglie e ha sempre paura che “nasconda qualcosa”, che relazione sta vivendo con lei?)

Conclusione

La concupiscenza non è un peccato.

È una fragilità.

Un’inclinazione disordinata.

Nasce da una ferita nel cuore dell’uomo – quella del peccato originale – che ci ricorda la nostra condizione di creature.

Creature ferite… ma non abbandonate.

Nella lotta contro le concupiscenze – neanche a dirlo – non siamo soli: Cristo, assumendo la nostra umanità, ha redento anche le nostre ferite più profonde.

La concupiscenza, quindi, non è qualcosa «di cui sentirsi in colpa», ma un richiamo costante a volgere il cuore verso Dio, l’unico che può trasformare la nostra fragilità in una via per la santità.

Non c’è niente da temere, quindi, nello scoprirsi fragili.

E nello scoprire che nel nostro cuore ci sono questi pensieri.

Come scriveva l’asceta Evagrio Pontico (345-399):

Che tutti questi pensieri turbino o non turbino l’anima non dipende da noi; ma che essi si attardino o non si attardino, che muovano o non muovano le passioni, questo sì dipende da noi.

(EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, Qiqajon, Magnano (Biella) 2008, p.79)

Proprio perché siamo creature dotate di libero arbitrio, possiamo scegliere come utilizzare questa libertà.

La concupiscenza non è un destino inevitabile, ma un’occasione per esercitare la nostra capacità di discernere e scegliere il bene.

È nella libertà delle nostre decisioni che si gioca la battaglia spirituale: una lotta che – con la grazia di Dio – possiamo anche vincere.

sale

(Inverno 2024-2025)

- VLADIMIR SOLOV'ËV, I fondamenti spirituali della vita, Lipa, Roma 2014

- ANDRÉ LOUF, Generati dallo Spirito, Qiqajon, Magnano (BI) 2007

- FABIO ROSINI, L'arte di guarire : l'emorroissa e il sentiero della vita sana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2020

- AGOSTINO D'IPPONA, Le confessioni, BUR, Milano 2012

- CHARLES DE FOUCAULD, Pagine da Nazaret. Gli scritti spirituali del santo che amò il deserto, Terra Santa, Milano 2020